明治25年(1892)、三菱第二代社長の岩﨑彌之助によって創設され、長男である第四代社長の小彌太によって拡充された静嘉堂は、国宝7件、重要文化財84件を含む和漢の古典籍約20万冊と東洋古美術品約6,500件を所蔵しています。

この度三菱ゆかりの地、丸の内に新美術館「静嘉堂@丸の内」がオープン。国宝《曜変天目(稲葉天目)》をはじめ、陶磁器、絵画、茶道具、刀剣、彫刻など、多彩なジャンルの美術品を身近にご覧いただけます。

展覧会・イベント

たたかう仏像

会期2026年1月2日(金)~3月22日(日)

[前期]1月2日(金)~2月8日(日)

[後期]2月10日(火)~3月22日(日)

目をいからせ、武装する仏像は何とたたかい、何を護っているのでしょうか。本展では浄瑠璃寺旧蔵十二神将立像をはじめ、彫刻や絵画にみる「たたかう仏像」の多様な姿を展示。あわせて神将像の鎧のルーツである中国・唐時代の神将俑を丸の内で初公開します。

ご利用案内

- 開館時間

- 10:00~17:00 ※夜間開館あり

(入館は閉館の30分前まで) - 休館日

- 毎週月曜日

(祝日の場合は開館し翌平日休館)

展示替え期間・年末年始など

※展覧会期間以外は休館です。常設展示はございません。 - 入館料

- 一般 1,500円

大高生 1,000円

障害者手帳提示の方 700円(同伴者1名無料)

中学生以下無料

日時指定予約制 ※日時指定予約優先。当日券の販売もございます。

ミュージアムショップ

美術館に併設されたミュージアムショップでは、静嘉堂文庫美術館の所蔵品をモチーフにしたオリジナルグッズ、展覧会図録などを発売。

ショップだけのご利用も可能です。

※営業時間は、美術館の開館時間に準じます。

-

内観

-

外観

静嘉堂とは

創設130周年を迎える静嘉堂は、美術館のギャラリーを世田谷岡本の地から、丸の内お濠端の重要文化財建築、明治生命館(昭和9年〈1934〉竣工)1階へ移転いたしました。

昭和初期の代表的な近代洋風建築の、大理石を多用した重厚な建築美の中、高い天窓から自然光が差し込むホワイエ(中央部の吹き抜けロビー)を取り囲むように向き合う4つの展示室で、作品は互いの美を響かせあい、皆さまをお迎えいたします。

明治20年代の半ば、岩﨑彌之助は丸の内で三菱のオフィスビル街建設計画を進めながら、その一角に「ミュージアム」なるものを造りたいと願いました。100年を超える創設者の夢が今、花開きます。

主な所蔵品紹介

-

国宝

曜変天目(稲葉天目)

南宋時代(12~13世紀)

曜変天目は建窯の黒釉茶碗で斑紋の周囲に青色を主とする光彩があらわれたものをいう。本来、「曜変」は「窯変」を意味し、しだいに輝きを意味する「曜」の字が当てられるようになった。完全な形で現存するものは、国内に伝存する3点のみ。本作は、光彩がとりわけ鮮やかな一碗。江戸幕府第3代将軍徳川家光から春日局に下賜されたといわれ、後に淀藩主稲葉家に伝わったため「稲葉天目」ともいわれる。1934年、岩﨑小彌太の所有となった。

-

国宝

俵屋宗達

源氏物語関屋澪標図屛風

江戸時代・寛永8年(1631)

「源氏物語」のうち14帖「澪標」、16帖「関屋」を主題とした一双の大作。「法橋宗達」の落款があり、江戸時代初期、京都で活躍した俵屋宗達(?~1642以前)の代表作である。明治29年(1896)頃、京都・醍醐寺より岩﨑家の所有となった。

-

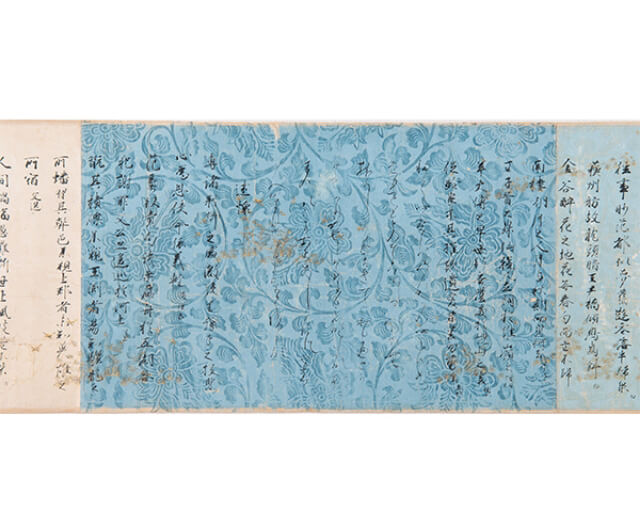

国宝

倭漢朗詠抄 太田切

平安時代(11世紀)

藤原公任(966~1041)撰・詩歌集『和漢朗詠集』の一部。金銀泥で大和絵風の下絵が施された舶来の唐紙に、仮名の軽快な書と、漢字の穏和な行書が響きあう。上軸跋文には掛川藩主太田家旧蔵の旨が記され、それゆえ「太田切」と呼ばれる。

-

国宝

手掻包永

太刀銘 包永

附:菊桐紋蒔絵鞘糸巻太刀拵紀鎌倉時代(13世紀)

初代包永は、大和国最大の刀工集団・手搔派の祖で、奈良東大寺の転害門前に住したという。本作は、均一な反りを見せる典雅な姿や「柾目肌」の地鉄、直線的な刃文が特色。700余年の星霜を経てなお地刃の健全さを保つ大和物を代表する名作である。

-

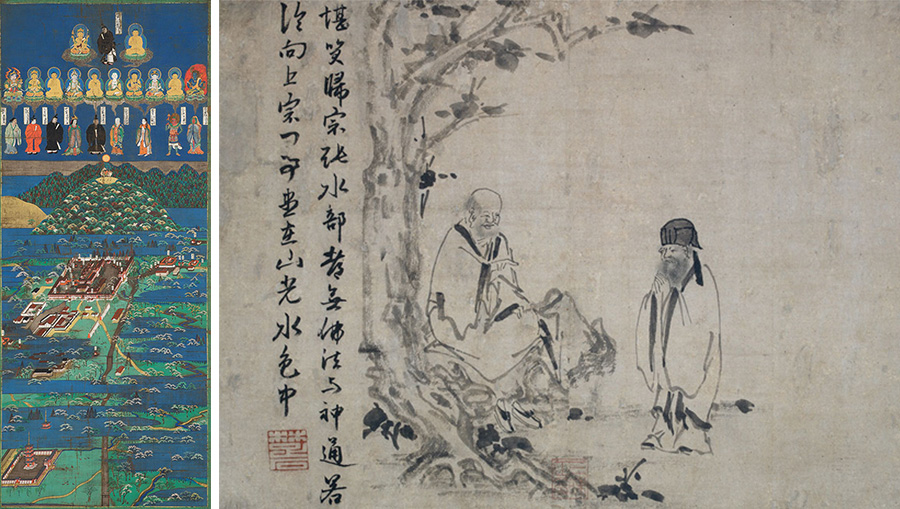

重要文化財

三彩貼花文壺

唐時代(7~8世紀)

“唐三彩”の白眉とも称される蓋付きの壺。ブローチのような「メダイヨン」とも呼ばれる装飾はペルシヤやローマの金銀器の意匠を模したもの。

-

重要文化財

尾形光琳

住之江蒔絵硯箱

江戸時代(18世紀)

打ち寄せる波は金蒔絵、岩礁の岩を厚い鉛板で貼り、銀板を切り抜いた和歌の文字を蓋と中に散らしている。古今和歌集、藤原敏行の住之江の波を詠じた恋の和歌をあらわす。

-

重要文化財

慶派

十二神将立像 亥神像

鎌倉時代・安貞2年(1228)頃

かつて京都・浄瑠璃寺に祀られていた、慶派仏師による「十二神将立像」のうちの亥神像。腰を捻った独特のポーズで、矢の通りを見ている。

-

大名物

唐物茄子茶入 付藻茄子

南宋~元時代(13~14世紀)

足利義満、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らの手中にあった茶入で、一国一城に値するほど尊ばれた。本能寺の変、大坂夏の陣の戦乱に巻き込まれ、大坂城落城後、破損。家康の命により藤重父子により繕われた。岩﨑彌之助が購入した最初の茶道具といわれる。

-

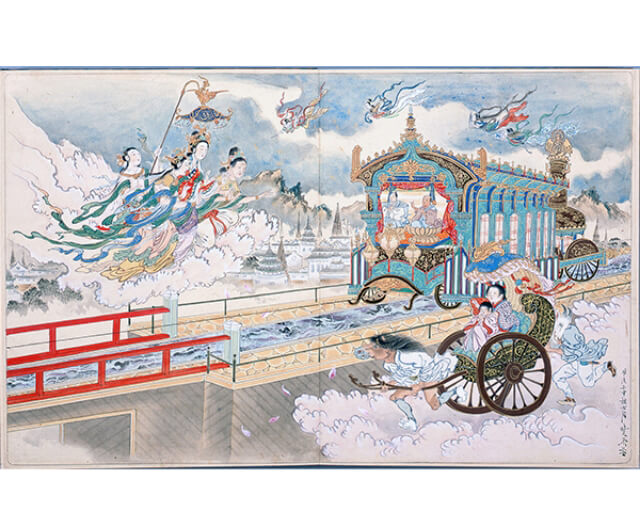

河鍋暁斎

地獄極楽図

明治2~5年(1869~72)

早逝した愛娘の追善供養のため、日本橋の小間物問屋、勝田五兵衛が河鍋暁斎に依頼した画帖。娘の田鶴が阿弥陀三尊の案内で冥界を見物しながら、極楽に到着する様子が描かれる。箱は柴田是真の作。